Auf Geschichtspfaden wandeln, um der Vergangenheit der Stadt nachzuspüren und ihren Wandel zu erleben - Das ist die Idee des Historischen Parcours, der mehr als 40 Sehenswürdigkeiten in Potsdam umfasst und deren Geschichte auf Informationstafeln umreißt. Die Tafeln sind direkt an den Baudenkmälern angebracht und geben einen Einblick in die wechselvolle Geschichte des Hauses und dessen Bedeutung innerhalb der Stadt. Auch Bilder und Zeichnungen von früher sind darauf zu sehen und lassen in vergangene Zeiten blicken. Auf den Tafeln vor Ort gibt es komprimierte Informationen über die Geschichte der Bauwerke und auch QR-Codes, die auf weiterführende Informationen und Fotos im Internet verlinken.

Potsdamer Mitte

Der Alte Markt mit dem Landtag und seinem Fortunaportal, der Nikolaikirche, dem Marmor-Obelisken, den italienischen Palastfassaden und dem Kunstmuseum Barberini bildet das Herz der Potsdamer Mitte.

Die Gestaltung des Alten Marktes wurde von Friedrich dem Großen Mitte des 18. Jahrhunderts beauftragt und sollte an eine italienische Piazza erinnern. Auch die Nikolaikirche hat ein italienisches Vorbild: den Petersdom in Rom. Von Karl Friedrich Schinkel wurde die Kirche ab 1830 im klassizistischen Stil errichtet und von Ludwig Persius und August Stüler im Jahre 1850 mit der imposanten Tambourkuppel vollendet. Der Palmettengang über den großen Säulen bietet den Besuchern einen faszinierenden 360-Grad-Blick über den Alten Markt, die barocke Innenstadt bis hin zu den umliegenden Schlössern Babelsberg, Glienicke, Sanssouci und zum Belvedere auf dem Pfingstberg.

Das Alte Rathaus, heute Forum für Kunst und Stadtgeschichte, entstand ebenfalls unter Friedrich dem Großen. Es wurde 1753 bis 1755 von Johan Bouman nach einem Entwurf des italienischen Baumeisters Palladio gebaut.

Nur wenige Gebäude des historischen Ensembles überstanden den Zweiten Weltkrieg. Die erhaltungswürdigen Ruinen des Stadtschlosses wurden 1959/60 abgerissen. Nach dem Wiederaufbau des Fortunaportals im Jahre 2002 entstand auf dem Grundriss des Stadtschlosses das neue Landtagsgebäude mit der historischen Fassade des Schlosses.

In den vergangenen Jahren ist der Alte Markt wieder zu einem der schönsten Barockplätze Europas avanciert. Das Museum Barberini an der Alten Fahrt gehört zu den Publikumsmagneten der Stadt.

Am Ende der Langen Brücke in unmittelbarer Nähe des Landtages steht am Otto-Braun-Platz ein kleiner Baum. Eine Linde. Zur 1000-Jahr-Feier der Landeshauptstadt Potsdam im Jahr 1993 wurde sie neu gepflanzt, doch die Geschichte des Baumes führt in die Zeit König Friedrich des Großen zurück. Denn bereits während seiner Regentschaft stand dort die so genannte Bittschriftenlinde. Der König konnte von seinem Arbeitszimmer im Stadtschloss, dem Vorgängerbau des heutigen Landtages, das Volk beobachten, das schriftliche Bitten an den Zweigen des Baumes befestigte.

Die historische Linde überdauerte Könige und Kriege – erst 1949 wurde sie gefällt.

Die neu gepflanzte Bittschriftenlinde folgt der Tradition, denn weiterhin können an diesem Ort Bitten geäußert werden – heute jedoch in digitaler Form über einen Datencode, der sich auf der Hinweistafel befindet, die zur Bittschriftenlinde gehört.

Das Brandenburger Tor ist das prächtigste der Potsdamer Stadttore und bildet das westliche Ende der Potsdamer Flaniermeile, der Brandenburger Straße. Das Tor ließ Friedrich II. sieben Jahre nach dem Siebenjährigen Krieg 1770/71 erbauen. Von 1756 bis 1763 hatten Preußen und Österreich im dritten Schlesischen Krieg gegeneinander gekämpft. An dessen Ende wurde Schlesien schließlich dem Königreich Preußen zugeschlagen. König Friedrich der Große entschied, dass mit einem Triumphbogen an seinen Sieg erinnert werden sollte. Bereits 1733, im Zuge der zweiten barocken Stadterweiterung, war hier ein Tor entstanden. Es wies die Richtung zur namensgebenden Stadt Brandenburg, aber auch zu den königlichen Schlössern und Gärten.

Eine Besonderheit dieses Tores ist, dass die Feldseite und die Stadtseite von zwei verschiedenen Architekten gestaltet wurden: Die repräsentative Außenansicht in Richtung Schloss Sanssouci schuf Georg Christian Unger. Die städtische Seite hingegen trägt die Handschrift Carl von Gontards. Als Vorbild diente der Konstantinsbogen im Forum Romanum. Im Jahr 1869 wurde die Potsdamer Stadtmauer abgerissen und die Potsdamer Stadttore, so auch das Brandenburger Tor, wurden freigestellt.

Der Lange Stall war ein Reit- und Exerzierstall, der am 14. April 1945 - in der „Nacht von Potsdam“ abbrannte. Einzig das südliche Portal ist bis heute erhalten – es befindet sich etwas zurückgesetzt von der Breiten Straße in der Werner-Seelenbinder-Straße.

Das Gebäude wurde im Jahr 1734 nach den Plänen von Pierre de Gayette als Exerzier- und Reithalle in Fachwerkbauweise errichtet. Es erstreckte sich von der Breiten Straße entlang der Plantage bis zur Straße Am Kanal (später Yorckstraße). Der Stall war 167 Meter lang, 23 Meter breit und besaß eine freitragende Deckenkonstruktion, die als technische Meisterleistung galt.

Das Portal erhielt im Jahr 1781 eine Prachtfassade, gestaltet von Georg Christian Unger. Giebel- und Wandfelder zeigen militärische Reliefs. Die Fassade ist mit einer Marsstatue gekrönt, flankiert von Herkules, Minerva und Trophäen.

Der Luisenplatz entstand zusammen mit der Stadtmauer etwa um 1733 im Rahmen der zweiten Stadterweiterung zunächst als Holzsammelplatz. 1854 wurde der Luisenplatz durch den Gartenkünstler und Generaldirektor der königlich-preußischen Gärten Peter Joseph Lenné gestaltet und mit einer Fontäne versehen. 1939 baute man den Platz zu einem Parkplatz um. Die Bäume, bis auf einige Säuleneichen, wurden beseitigt, der Platz gepflastert.

Der Platz wurde 1945 in „Brandenburger Platz“ und 1951 in „Platz der Nationen“ umbenannt. 1993 erfolgte die Rückbenennung in Luisenplatz.

In Vorbereitung auf die Bundesgartenschau 2001 erfuhr der Platz eine Neugestaltung. Der Parkplatz verschwand und es wurden neue Linden gepflanzt. In die Mitte des Platzes kehrte ein Brunnenbecken mit Fontäne zurück, so wie es bereits 1855 vorhanden war. Unterirdisch wurde der Platz um eine Tiefgarage erweitert.

Das „Edikt von Potsdam“ wurde 1685 vom Großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm von Brandenburg, erlassen. Es ermöglichte den in Frankreich wegen ihrer Religion verfolgten Hugenotten die Zuwanderung nach Brandenburg. Am 10. Januar 1686 trafen die ersten französisch-reformierten Flüchtlinge in Potsdam ein. Knapp 70 Jahre später war die Gemeinde der französischen Protestanten so angestiegen, dass man 1752 beschloss, ihnen eine eigene Kirche, den „Temple de Potsdam“, zu errichten - am südlichen Rand des „Großen Bassin“ (heutiger Bassinplatz) und in unmittelbarer Nähe zum bereits bestehenden „Französischen Quartier“.

König Friedrich II. beauftragte die beiden bedeutendsten preußischen Baumeister, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff und Jan Bouman, mit dem Bau. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche kaum beschädigt, was sie heute zur ältesten erhaltenen Kirche im historischen Stadtkern Potsdams macht.

Der Innenraum des Sakralbaus ist sehr schlicht gehalten. Der Entwurf des ovalen Gotteshauses mit den hohen klaren Fenstern geht auf Knobelsdorff zurück und orientiert sich am Pantheon in Rom. Da Knobelsdorff jedoch kurze Zeit später erkrankte, übernahm Jan Bouman die Ausführung. Die Eingangsfront ziert ein toskanischer Giebelportikus mit Plastiken der Brüder Friedrich Christian und Carl Philipp Glume. Im 19. Jahrhundert wurde Karl Friedrich Schinkel mit der Neugestaltung des Interieurs betraut. Die steinimitierende Wirkung der hölzernen Ausstattung schenkt dem Raum bis heute seine zurückhaltende Festlichkeit. Die gute Akustik kommt der historischen Orgel von Johann Wilhelm Grüneberg aus dem Jahr 1783 zugute.

DDR-Mosaik am Rechenzentrum, Foto: PMSG/ Stephanie Kalz

1968 wurde auf Veranlassung der SED-Führung die Turmruine der Garnisonkirche gesprengt, um die Visionen des Sozialismus zu realisieren und dort das Datenverarbeitungszentrum im Stil des sozialistischen Realismus zu errichten. Das fünfstöckige Gebäude an der Ecke Breite Straße/Dortustraße ziert ein achtzehnteiliges Glasmosaik, das Fritz Eisel von 1969 bis 1972 gestaltete. Das Glasmosaik zieht sich über drei Seiten des Rechenzentrums und bediente mithilfe von Kacheln und Mosaiken das damalige Gestaltungsbild der DDR. Der Künstler Fritz Eisel, der in Potsdam und Dresden als freischaffender Künstler arbeitete, thematisierte das Ideal der sozialistischen Gesellschaft. Das während der Zeit des Kalten Krieges entstandene Mosaik sollte die Wettbewerbsfähigkeit des Ostblocks gegenüber dem Westen propagieren.

Damals herrschte eine Fortschrittseuphorie – durchaus im Gegensatz zur Religion, die auf Marx´ Gesetz der Ökonomie der Zeit und Einsteins Relativitätstheorie E=mc² gründete. Einsteins Relativitätstheorie wurde auf Platte 1 eingebunden.

1965 verließ der sowjetische Raumfahrer Alexei Leonow sein Raumschiff und schwebte für zwölf Minuten im Weltall, was Eisel auf den Platten 2, 3 und 4 zeigte. Sowjetische Düsenflieger und Raketen umgeben das Rechenzentrum und verweisen auf die militärische Konkurrenzfähigkeit des Ostens. Landmaschinen verdeutlichen die wissenschaftliche und technische Expertise im Agrarbereich. Seit 1991 steht das Wandmosaik unter Denkmalschutz.

Das Jägertor ist das älteste der drei erhaltenen Stadttore Potsdams. Es entstand 1733 im Zuge der zweiten barocken Stadterweiterung während der Regierungszeit von Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig. Eine neue Stadtmauer und integrierte Stadttore markierten die neue Stadtgrenze. Das Jägertor bildete den Ausgang nach Norden zum kurfürstlichen Jägerhof und lag auf der 1668 angelegten Allee zur kurfürstlichen Fasanerie.

Auf der Attika des Tores ist eine Szene der damals sehr beliebten Parforcejagd dargestellt: ein von Jagdhunden gestellter Hirsch, den flammende Granaten flankieren.

Das Jägertor war von zwei Gebäuden begrenzt: dem Wachlokal auf der östlichen und dem Steuerhaus, also dem Haus des Zolleinnehmers, auf der westlichen Seite.

Das Museumshaus „Im Güldenen Arm“ ist ein barocker Fachwerkbau im Herzen der Potsdamer Innenstadt und wurde 1737 im Zuge der zweiten Stadterweiterung als Wohnhaus erbaut. Den Namen verdankt das Gebäude seinem früheren Bewohner, dem Holzbildhauer und Böttcher August Melchior Ehrhardt. Dieser nutzte seine Fähigkeiten, um ein Handwerksschild für das Eingangsportal seines Hauses anzufertigen. Diese vermeintlich älteste erhaltene Potsdamer Werbung zeigt mittig einen goldenen Arm als Zeichen des Handwerks. Links und rechts davon finden sich Putten, die ebenfalls auf das Handwerk verweisen. Bekrönt wird das Schild von einem preußischen Adler. Das rund 300 Jahre alte Museumshaus gibt weitestgehend den originalen Zustand aus dem 18. Jahrhundert wieder und macht es so zu einem lebenden Ausstellungsstück innerhalb der Stadt. Das Amt für Denkmalpflege ließ in den 1990er-Jahren originalgetreue Restaurierungen ausführen, die durch Fördermittel und Spenden ermöglicht wurden. Seit 2010 betreibt der Brandenburgische Kulturbund e. V. das Museumshaus. Im Obergeschoss befindet sich die Dauerausstellung „Die einfache Gebrauchsform – bäuerliche und bürgerliche Keramik des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts". Die Sammlung des Grafikers Siegfried Lachmann bietet Einblicke in den Alltag der vergangenen 300 Jahre. Zudem werden über das Jahr verteilt unterschiedliche Konzerte, Lesungen und Ausstellungen angeboten.

In der Breiten Straße befindet sich das Naturkundemuseum. Als Ständehaus 1770 erbaut, diente es zur Aufbewahrung der Kreiskassen und als Versammlungsort der havelländischen und zauchischen Kreisstände. Das Bauwerk gehört zu einer Gruppe historischer Häuser und wurde während des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt. Der Wiederaufbau erfolgte von 1977 bis 1981, wobei das Haus erst seit 2005 wieder seinen barocken Vorgarten besitzt.

Das heutige Naturkundemuseum steht geschichtlich in engem Verbund mit dem Potsdam Museum am Alten Markt. 1909 wurden die beiden Museen als städtisches Museum gegründet und fungierten ab 1953 zusammen als Heimatmuseum. Anschließend wurden sie Bezirksmuseum und schließlich 1982 Potsdam Museum, wobei die Themen Natur/Umwelt sowie Kunst/Geschichte im Fokus standen. Mit der Sammlungsaufteilung 1989 wurde auch die Trennung der beiden Museen in die Wege geleitet. Seit 2001 ist das Naturkundemuseum eine eigenständige Einrichtung, die von der Landeshauptstadt Potsdam getragen wird.

Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Besucher über die brandenburgische Natur und Tierwelt zu informieren. Auf vier Etagen werden hierfür Präparate und verschiedene Ausstellungen gezeigt, wobei der Schwerpunkt der Einrichtung insbesondere auf der Fischwelt liegt. Hecht, Wels und Plötze sind nur einige der etwa 40 heimischen Fischarten, die sich die Besucher im großen Kaltwasseraquarium des Naturkundemuseums anschauen können.

Das Nauener Tor liegt in direkter Nachbarschaft zum Holländischen Viertel und ist eines von drei erhaltenen Stadttoren in der Potsdamer Innenstadt. Architektonisch nimmt das Tor eine besondere Position ein, da es als einer der frühesten Vertreter der englischen Neugotik auf dem europäischen Festland gilt. Das Nauener Tor beruht zum Teil auf einer Zeichnung, die König Friedrich II. dem Architekten Johann Gottfried Büring übergab. Warum Friedrich II. ein gotisches Vorbild wählte, ist unter Kunsthistorikern bis heute viel diskutiert. Lange wurde nach einer Vorlage in England und Schottland gesucht, es fand sich keine. So entstand die zweite Erklärung, nach der Friedrich II. die Türme von Schloss Rheinsberg in Erinnerung an glückliche Tage als Vorlage genutzt haben könnte. Der Weg Richtung Norden, nach Rheinsberg, führt durch das Nauener Tor. Das Tor sollte zuerst ästhetischen Aspekten dienen und die Sichtachse vom Stadtzentrum in die Nauener Straße verschönern.

Der Ursprungsbau von 1733 war ein Barocktor, vergleichbar mit dem Jägertor, auf der Feldseite des heutigen Tores. 1755 wurden nach dem Entwurf Friedrichs II. die beiden neogotisch inspirierten Türme mit flachem Zinnenkranz und Spitzkegel errichtet. Links und rechts der Kegeltürme schließen sich Arkadenbögen an. Köpfe mit Fratzen wurden als plastischer Bauschmuck in den Zwickeln angebracht, wodurch der Eindruck eines mittelalterlichen Bauwerkes verstärkt wurde. Im Zuge der Beseitigung der Stadtmauer im späten 19. Jahrhundert wurde das immer noch vorhandene Barocktor 1867 entfernt und durch einen größeren spitzbogenartigen Torbogen im neogotischen Stil ersetzt. An Tor und Vorplatz wurden 1996 und 1997 umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt, in deren Zusammenhang das Bauwerk seinen historischen Anstrich zurückerhielt. Heute befinden sich in den Torflügeln Restaurants, und auf dem Platz findet zwei Mal in der Woche ein Wochenmarkt statt.

Der Nikolaisaal ist das Veranstaltungs- und Konzerthaus der Landeshauptstadt. Das Gebäude kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

1777 wurde auf dem ehemaligen Manufakturgelände ein barockes Wohnhaus errichtet, das bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts überwiegend als Wohngebäude genutzt wurde. 1904 kaufte die evangelische St. Nikolai-Gemeinde das Grundstück, um hier ein Gemeindezentrum zu bauen. Der Neubau wurde nach Plänen von Richard Herzner gestaltet und 1909 im Beisein von Kaiserin Auguste Victoria eröffnet. Der Haupteingang im romanischen Stil mit Säulenportal und Würfelkapitellen sowie das detailreich ausgearbeitete Bogenfeld, in dem das Lamm Gottes dargestellt ist, sind Bauelemente, die bis heute erhalten geblieben sind. Der Saal verfügte ursprünglich über ein Tonnengewölbe, wurde aber schon bald als zu klein und unzeitgemäß empfunden. Daraufhin kam es zu Beginn der 1930er-Jahre zu Umbaumaßnahmen, die 1934 abgeschlossen wurden. Der Saal wurde vergrößert und etwa um die Hälfte verlängert. Zudem konnte die Beleuchtung durch die Anbringung von zehn Oberlichtern verbessert werden. Die Bühne erhielt eine neue Orgel und befand sich in einer Apsis.

Das Gebäude wurde in der „Nacht von Potsdam“ 1945 zerstört, konnte aber durch die Gemeinde und unter Mithilfe des Landessenders Potsdam wiederaufgebaut werden. Der Nikolaisaal ersetzte seit 1946 nicht nur die im Krieg beschädigte Nikolaikirche, sondern fungierte fortan auch als Sendesaal. Infolgedessen entwickelte sich der Nikolaisaal zu einem der relevantesten Konzertorte der Landeshauptstadt und unter anderem Künstler wie Dietrich Fischer-Dieskau, Wilhelm Kempff und Wilhelm Furtwängler mit der Berliner Philharmonie traten hier auf. Das änderte sich 1958, als das Gebäude nur noch für kirchliche Belange genutzt werden konnte. In den 1970er-Jahren wurde der Saal als Werkstatt und Lagerraum zweckentfremdet. Mit der Wiederherstellung der Nikolaikirche übergab die evangelische Gemeinde 1984 den Saal an die Stadt, die diesen durch ein neues Konzerthaus ersetzte. 2000 wurden die Arbeiten am „dritten Nikolaisaal“ beendet. Der Konzertsaal fasst nun 725 Besucher und basiert auf Plänen des gefeierten Architekten Rudy Ricciotti.

Am westlichen Ende der Breiten Straße, nahe des heutigen Naturkundemuseums, steht ein einzelner Obelisk. Dieser gehörte zum Neustädter Tor und war Teil eines Paares.

Während der ersten Potsdamer Stadterweiterung wurde 1722 ein erster Torbau errichtet. Mit der Errichtung einer neuen, weiter westlich gelegenen Stadtmauer wurde dieses Bauwerk bereits 1733 seiner Funktion als Stadttor beraubt. Im Zuge der Umgestaltung Potsdams zur Residenzstadt baute der Architekt Wenzeslaus von Knobelsdorff 1752 das Tor im Auftrag König Friedrich II. um.

Vielleicht in Anlehnung an das Schloss Schönbrunn bei Wien ließ Knobelsdorff zu beiden Seiten des Tordurchganges Obelisken mit ägyptisierenden Symbolen errichten. Daran schlossen sich zu jeder Seite ein Steuer- oder Wachhaus an. Auf den Hausdächern wurden Trophäen als Bauschmuck angebracht. Die Steinsäulen wurden hingegen mit Adlern aus Stein bekrönt. Aufgrund ihres hohen Gewichtes wurden die Plastiken bald durch Kopien aus Bronze ersetzt. Die Obelisken dienten als Blickfang, sodass das Tor am Westende der kurfürstlichen Prunkstraße – und somit des Schlossbezirks – von Stadtschloss und Lustgarten aus gut zu sehen war.

Das Neustädter Tor wurde 1945 zu großen Teilen zerstört. Einer der Bronzeadler überdauerte den Zweiten Weltkrieg, wenn auch mit starken Beschädigungen. Er wird seit 2012 als Exponat in der Dauerausstellung des Potsdam Museums am Alten Markt gezeigt. Der Obelisk an der Breiten Straße/Ecke Schopenhauerstraße ist neben dem Adler das einzige verblieben Architekturelement des Neustädter Tores. Er wurde 1969 abgebaut und 1981 nur wenige Meter neben seinem ursprünglichen Aufstellungsort wiedererrichtet.

Bereits seit dem Mittelalter soll es am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt ein Rathaus gegeben haben. Während der Regierung von König Friedrich Wilhelm I. entstand auf den alten Fundamenten ein neues Rathaus als Fachwerkbau, welches aber schon 1753 durch einen Neubau ersetzt worden ist. Die Entwürfe hierfür stammten von Jan Bouman und verliehen dem Gebäude sein heutiges Aussehen. Parallelen in der Architektur der Fassade können hier zu einem nicht realisierten Palazzo des italienischen Architekten Andrea Palladio gezogen werden. Dies geschah nach dem Willen von König Friedrich II., der den Alten Markt zum repräsentativen Zentrum der Stadt ausbauen wollte. Das Gebäude verfügte früher zu jeder Seite über Anbauten mit zwei Geschossen. Die Schauseite des Alten Rathauses war dem Alten Markt sowie dem Stadtschloss zugewandt. Auf der Tambourkuppel ist weithin sichtbar ein vergoldeter Atlas aufgestellt. Diese Figur wurde ursprünglich in Blei gegossen. Aufgrund des hohen Eigengewichtes stürzte die Plastik 1776 auf den Alten Markt. Wenig später wurde sie dann schließlich durch eine Version aus Kupfer ersetzt. Bis 1875 war in das Bauwerk ein Gefängnis integriert, was im Zusammenspiel mit den ohnehin kleinen Dimensionen des Hauses die Nutzung als Rathaus erschwerte. Von 1885 bis 1916 wurden daher nach und nach alle Amtsstuben vom Alten Rathaus in den Palast Barberini verlegt. Das nun vakante Erdgeschoss beherbergte bis zum Zweiten Weltkrieg die Sparkasse. Das Gebäude wurde in der „Nacht von Potsdam“ schwer beschädigt und konnte erst 1966 als Kulturhaus wiedereröffnet werden. Der rekonstruierte Bau wurde mit dem ebenfalls rekonstruierten Knobelsdorff-Haus über einen modernen Zwischenkomplex verbunden. Nach erneuter Rekonstruktion hat seit 2012 das Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte seinen Sitz im Alten Rathaus.

Den östlichen Abschluss der Brandenburger Straße bildet die Kirche St. Peter und Paul auf dem Bassinplatz. Das Bauwerk aus gelbem Backstein wurde von 1867 bis 1870 erbaut. Der Neubau war notwendig geworden, da die Zahl der Katholiken unter den Angehörigen der Garnison und der Beamtenschaft ständig wuchs. Kaiser Wilhelm I. suchte den Standort der Kirche persönlich aus. Die Architekten Wilhelm Salzenberg und August Stüler lieferten den Entwurf für das Bauwerk und setzten Elemente im romanischen und byzantinischen Stil ein. Der Grundriss des Gebäudes ist einem griechischen Kreuz nachempfunden. Insbesondere der 63 Meter hohe Glockenturm prägt die Stadtsilhouette und ist das markanteste Merkmal der Kirche. Als Vorbild nutzten die Architekten den Campanile der Basilika San Zeno Maggiore in Verona. Zur kostbaren Innenausstattung zählen drei Altarbilder des Künstlers Antoine Pesne, die 1723 und 1739 angefertigt wurden und aus den Vorgängerkirchen auf dem Gelände der alten Gewehrfabrik übernommen wurden. Es gibt wertvolle Schmiedearbeiten aus Silber sowie eine Kreuzigungsgruppe des Bildhauers Peter Benckert. Die Kirchenorgel stammt aus dem Jahr 1936 und verfügt über 41 Register.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden Dach und Fenster des Bauwerkes stark beschädigt. 1950 konnten die notwendigen Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen und die Kirche neu geweiht werden. Umfassende Sanierungsarbeiten erfolgten 1979 und 2002. Seit 1992 ist St. Peter und Paul Propsteikirche.

Die St. Nikolaikirche befindet sich am Alten Markt im Herzen der Landeshauptstadt. Das rund 77 Meter hohe Bauwerk gegenüber dem neuen Landtag prägt die Stadtsilhouette wie kaum ein anderes und ist weithin sichtbar. 1795 brannte hier eine Kirche im barocken Stil ab, woraufhin ein Neubau debattiert wurde. Im Auftrag König Friedrich Wilhelm III. fertigte 1829 Karl Friedrich Schinkel in Kooperation mit seinen damaligen Schülern Ludwig Persius und August Stüler die Entwürfe für eine neue Kirche an. Schinkel orientierte sich hierbei an der Londoner St.-Pauls-Kathedrale und dem Pariser Pantheon. 1830 begannen die Bauarbeiten und 1837 konnte der Sakralbau geweiht werden. Dieser hatte allerdings aus finanziellen Gründen noch keine Kuppel, Schinkel versah den quadratischen Unterbau mit einem flachen Satteldach. Die Kuppel konnte jederzeit ergänzt werden, was letztlich im Auftrag von König Friedrich Wilhelm IV. geschah. 1843 erhielt Ludwig Persius die königliche Genehmigung zum Bau der stabilisierenden Ecktürme, ab 1846 konnte die Kuppel aufgesetzt werden. 1850 wurden alle Bauarbeiten abgeschlossen. Die Nikolaikirche erhielt ihre bis heute bestehende Form. Im Grundriss ähnelt die Kirche einem griechischen Kreuz mit kurzen Armen, wobei die Apsis im Norden des Bauwerkes mit einer Kuppel versehen ist. Auf der Südseite der Kirche befindet sich eine Freitreppe, die zu einem klassizistischen Portikus mit korinthischen Säulen führt. Auf den Kapitellen der Kolonnade liegt die Attika mit Tympanon auf. Das Relief zeigt die Bergpredigt und inkludiert 19 Figuren. Der 20 x 3 Meter große Bauschmuck wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und 2018 durch eine Rekonstruktion des Originals ersetzt. An den Ecken des quadratischen Unterbaus befinden sich die mit Engeln bekrönten Glockentürme. Über dem Satteldach erhebt sich die von korinthischen Säulen getragene Tambourkuppel. Die Spitze der Kuppel wird mit einem vergoldeten Kreuz abgeschlossen, das auf einer Weltkugel steht.

Die Nikolaikirche wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und konnte erst 1981 wiedereröffnet werden. Seither finden in der Kirche neben dem sonntäglichen Gottesdienst auch Veranstaltungen und Konzerte statt. Nach erneuter Sanierung können Besucher seit 2010 die Aussichtsplattform in 42 Metern Höhe nutzen, um einen wunderschönen Überblick über die Landeshauptstadt zu erhalten. 2019 erhielt die größte Kirche Potsdams ihre neue Orgel.

Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d‘Argens (1703-1771), ein französischer Schriftsteller, war Kammerherr Friedrichs des Großen und verbrachte 27 Jahre am Hofe des Königs. Als Mitglied der Tafelrunde des preußischen Herrschers – nachvollziehbar auf dem berühmten Gemälde von Adolph Menzel – gehörte er zu den engsten Vertrauten Friedrichs II. 1748 übertrug der König ihm ein Anwesen an der Neustädter Havelbucht, das spätere Marquisat. Das ländliche Anwesen diente dem Marquis als Sommerwohnsitz und bestand aus einem Land- und Gartenhaus auf einem zwei Hektar großen Grundstück mit Fontänenbecken und Obstbaumbestand.

In einem ebenerdigen Pavillon mit Gartensaal und auf der Dachterrasse mit schönem Ausblick über die Havel empfing der Marquis viele Gäste. In seiner Abwesenheit wohnte der französische Philosoph Voltaire 1751 ein halbes Jahr im Haus. Er war der Einladung des preußischen Königs gefolgt und lebte seit 1750 in Potsdam. Im Landhaus beendete er sein Werk „Das Zeitalter Ludwig XIV“. Voltaire war es auch, der das Anwesen als „Marquisat“ betitelte.

Ebenfalls Gast im Marquisat an der Havel war Gotthold Ephraim Lessing. 1755 verbrachte er zwei Monate dort, jedoch hielt er seinen Aufenthalt geheim, um in Ruhe das Trauerspiel „Miss Sara Sampson“ zu schreiben.

Um 1847 wurde das Grundstück geteilt, womit die eigentliche Geschichte des Marquisats endete. Schließlich wurden die letzten verbliebenen Gebäudeteile 1978 abgerissen.

Heute erinnert ein Kunstwerk von Rainer Sperl an diesen Ort und zwei der berühmtesten europäischen Dichter und Aufklärer des 18. Jahrhunderts, die in Potsdam gewirkt haben. Das Werk besteht aus Sandstein mit Fragmenten des ehemaligen Potsdamer Stadtschlosses. Das eingemeißelte Tintenfass und die Feder verweisen auf Voltaire, das Buch aus Bronze auf Lessing.

Babelsberg

Alte Neuendorfer Kirche, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Sie gehört wohl zu den eigenwilligsten Schöpfungen von Friedrich Wilhelm IV.: die „Neue Neuendorfer Kirche“ auf dem Oval des Neuendorfer Angers.

Der Entwurf des Hofbaurats Ludwig Ferdinand Hesse sah einen oktogonalen Zentralbau nach Motiven der Kirche St. Gereon in Köln vor. Heinrich Ziller, ein Baumeister der Schinkel-Schule, leitete die Ausführung des unverputzten gelben Backsteinbaus in den Jahren 1850 bis 1852.

Durch den rasanten Bevölkerungsanstieg im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche schon bald zu klein. Eine zweite Empore sollte Abhilfe schaffen, deckte aber dennoch nicht den Bedarf an Plätzen. So wurde 1898/99 ein weiteres Gotteshaus auf diesem Platz gebaut: die neugotische Bethlehemkirche. Die nunmehr Alte Neuendorfer Kirche diente fortan als Lager. Da die Bethlehemkirche im Zweiten Weltkrieg starke Schäden davontrug, wurde sie wenig später gesprengt.

Auch die Alte Neuendorfer Kirche wurde durch Druckwellen und Bombensplitter beschädigt. Da das Dach zusammenzubrechen drohte, wurde es 1975 abgenommen; kurze Zeit später stürzte auch das Gewölbe ein. Ab 1978 befand sich die Ruine im städtischen Besitz. Seit 1995 kümmert sich der Förderverein Alte Neuendorfer Kirche und Neuendorfer Anger e.V. um das Denkmal, das fortan nach und nach rekonstruiert wurde. Seinen Abschluss fand der Wiederaufbau im Jahr 2007 mit der rekonstruierten Empore, die die historische Raumsituation nachbildet, und mit der Herstellung der originalgetreuen Glocke.

Dabei wurde die finanzielle Belastung der Restaurierung auf möglichst viele Schultern verteilt. Der Umfang des Sponsorings Einzelner sollte vor allem durch die Trennung in viele kleine Bauabschnitte geringgehalten werden. Grundlage war eine hundertprozentige Förderung des Daches aus Städtebaufördermitteln.

Bertha von Suttner Schule, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Das sogenannte Beethovenhaus wurde im Jahr 1911 als Althoff-Realgymnasium eingeweiht und befindet sich in der heutigen Kopernikusstraße. Zusammen mit der „höheren Lehranstalt für Knaben“ in der jetzigen Stephensonstraße wurde den Schülern schon damals eine außerordentliche Ausbildung geboten. Die Schule verfügte über modernste Fachkabinette, eine Aula, einen Zeichensaal mit Balkon zum Freilichtzeichnen, eine Schülerwerkstatt, eine Turnhalle und ein Lichtbild-Vorführraum.

Kriegseinwirkungen und Vernachlässigung nach dem Zweiten Weltkrieg hatten jedoch zur Folge, dass ein Teil der historischen Bausubstanz verloren ging. Im Jahr 1998 wurde das Schulgebäude umfangreich saniert und die verlorengegangenen Elemente rekonstruiert. Auch die Freiflächen wurden in Anlehnung an die ursprüngliche Gestaltung erneuert. Seit 2012 befindet sich in dem Gebäude das neu gegründete Bertha-von-Suttner-Gymnasium.

Ehemaliges Schulgebäude Neuendorf, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Das ehemalige Schulgebäude Neuendorf wurde 1874 fertiggestellt, nachdem der Vorgängerbau für den Schulbetrieb von 160 Kindern und einem Lehrer zu klein geworden war. Da die Schülerzahl weiter rasant anstieg, wurde das Gebäude 1891 um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das Aussehen des dreigeschossigen, nun L-förmigen Gebäudes war geprägt durch Segmentbogenfenster und ein hohes Satteldach.

Aufgrund der stetig wachsenden Schülerzahlen und der erhöhten baupolizeilichen Anforderungen wurde ab 1930 durch Stadtbaumeister Paul Kuhnert ein Umbau geplant. Dieser sah liegende Fenster im Stil des Neuen Bauens vor. Diese wurden jedoch mit stehenden Fenstern in enger Reihung – vermutlich auf Druck der Nationalsozialisten und der damit vorherrschenden Architektursprache – ersetzt. 1980 wurde das gesamte Gebäude mit einem groben Rauputz versehen.

Das ab 1999 leerstehende Haus wird seit 2003/2004 vom Deutschen Jugendherbergswerk und dem Stadtjugendring genutzt. Es entstanden das „Haus der Jugend“ und eine Jugendherberge, ein gemeinsames, bis dato deutschlandweit einmaliges Projekt, das eine enge Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Jugendtourismus ermöglicht.

In diesem Zusammenhang wurde das Bestandsgebäude restauriert, der grobe Rauputz entfernt und das Gebäude mit einem eingefärbten Putz entsprechend der Gestaltung von 1933 versehen.

Das Pfarrhaus in der Babelsberger Lutherstraße 1 wurde 1886 nach Plänen von Heinrich Otto Techow errichtet, dem Landesbaurat des Oberpräsidiums der Provinz Brandenburg. Die rote Backsteinarchitektur mit den neogotischen Giebeln sowie dem Schieferdach prägt das repräsentative Gebäude. Bereits an der Architektur sollte die Funktion als kirchliches Gemeindehaus deutlich werden. Im Vorgarten des Pfarrhauses befindet sich eine Statue des Reformators Martin Luthers.

Ab dem Jahr 2004 wurde das Gebäude restauriert und die Gebäudehülle saniert. Die historische Deckenmalerei im Portikus wurde 2013 ebenfalls restauriert. Heute befinden sich im Pfarrhaus die Wohnungen der Pfarrer und der Gemeindepädagogin sowie deren Büroräume.

Friedrichskirche, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Die Friedrichskirche auf dem Weberplatz im Potsdamer Stadtteil Babelsberg wurde 1753, gut zwei Jahre nach der Gründung der Kolonie Nowawes, eingeweiht und sollte den dort siedelnden protestantischen Böhmischen Webern und Spinnern als Gotteshaus dienen.

Mit dem Bau beauftragte Friedrich II. den niederländischen Architekten Jan Bouman, der bereits das Holländische Viertel geplant hatte.

Bouman errichtete ein Langhaus auf gestrecktem oktogonalem Grundriss mit einem markanten Westturm. Die Kirche ist geprägt von einem – im Sinne der calvinistischen Auffassung – nüchternen, ganz auf den Gottesdienst fokussierten Innenraum sowie einem protestantischen Kanzelaltar. Als gelernter Zimmermann legte Bouman, passend zum schlichten Bau, die Emporen und Säulen aus Holz an.

Gut 100 Jahre nach dem Bau der Kirche fanden zahlreiche Umbauten durch Christian Heinrich Ziller statt: Die Fenster wurden als neoromanische Bogenfenster neugestaltet. Die hölzerne Eindeckung der Turmspitze wurde durch Schiefer ersetzt. 1911 wurde an der Ostseite der Kirche die Sakristei angefügt.

Sehenswerte Ausstattungsdetails sind bis heute das Altarbild nach Carlo Dolci und das Taufbecken aus Sayner Kunstguss – beides Spenden der königlichen Familie zur 100-Jahr-Feier der Kirche – sowie die originalen Wandleuchter von 1753 an der Altarwand. Diese als „Blaker“ bezeichneten Leuchter wurden aus versilberten und reich verzierten Mützenschildern der königlichen Leibgarde Friedrich II. hergestellt.

In der Friedrichskirche wurden bis 1809 Gottesdienste in deutscher und in tschechischer Sprache gehalten. Früh wurde die Kirche zu einem Ort des gesellschaftlichen Engagements und Widerstands, so während der Revolutionsjahre 1847/48, während der Zeit der NS-Diktatur und in den Jahren des beginnenden Umbruchs in der DDR von 1987 bis 1990.

Neben der Kirche stellt das Denkmal für den tschechischen Pädagogen, Humanisten und protestantischen Bischof Jan Amos Comenius (1592-1670) die historische Brücke von der Reformation über die friderizianische Toleranzpolitik bis zur Gegenwart her.

Goethe Grundschule, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Das 1907 in der heutigen Stephensonstraße errichtete Gebäude, das zunächst als eine „höhere Lehranstalt für Knaben“ genutzt wurde, war ein regelrechter Schulpalast. Es war moderne Bildungsstätte und gleichzeitig Zierde der damals noch eigenständigen Stadt Nowawes.

Gemeinsam mit dem 1911 entstandenen Schulgebäude in der heutigen Kopernikusstraße bildete es einen hochwertig ausgestatteten Schulkomplex mit Schulgarten, Turnhalle, Tennisplatz und Sanitärgebäude.

Durch die Einwirkungen des Zweiten Weltkriegs und die Vernachlässigung danach ging im Laufe der Zeit ein Teil der historischen Bausubstanz verloren. Im Jahr 1998 wurde das Schulgebäude schließlich saniert, verlorengegangene Elemente wurden rekonstruiert. Auch die Außenanlage wurde in Anlehnung an die ursprüngliche Gestaltung erneuert.

Heute befindet sich in dem Gebäude die Goethe-Grundschule.

Das Gebäude wurde im Auftrag von König Friedrich dem Großen im Jahr 1753 erbaut. Dieses und 210 weitere Häuser gehörten zur ersten Bauphase der barocken Kolonie Nowawes für die glaubensverfolgten protestantischen Weber und Spinner aus Böhmen.

Das freistehende, eingeschossige Wohnhaus in der heutigen Wichgrafstraße wurde unter der Aufsicht des Obersten von Retzow erbaut. Es weist einen für Kolonistenhäuser untypisch hohen Kniestock auf, welcher vermutlich für den späteren Ausbau des Dachgeschosses Ende des 19. Jahrhunderts aufgesetzt wurde.

Durch eine königliche Schenkung war der erste Eigentümer des Hauses der Baumwollstreicher George Lehmann aus Braack in Sachsen. Haus und Grundstück waren bis 1889 im Besitz von Webern. 1926 eröffnete dort ein evangelischer Kindergarten. 1935 ging das Haus in den Besitz der Evangelischen Kirchengemeinde über. Im Jahr 1996 wurde es denkmalgerecht saniert, und nach einem Jahr Bauzeit konnte ein Kindergarten mit einem Erweiterungsbau im Hof wieder eröffnet werden. Die denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes wurde durch Fördermittel unterstützt.

Kolonistenhaus Rochowin, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Friedrich der Große ließ das Kolonistenhaus im Jahr 1751 erbauen. Es war eines der ersten von insgesamt 210 Häusern, die für die glaubensverfolgten protestantischen Weber und Spinner aus Böhmen in Nowawes errichtet wurden. Der Gärtner Jacob Rochowin aus Böhmisch Brod wurde durch eine königliche Schenkung zum ersten Eigentümer.

Das Haus ist in seinem äußeren, straßenseitigen Erscheinungsbild weitgehend in der barocken Struktur erhalten. Es beherbergt heute zwei Arztpraxen und bildet mit dem Anbau des Pförtnerhäuschens den Eingangsbereich zum Gelände des Oberlinhauses.

Die denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes wurde durch Fördermittel unterstützt.

Das heute als Stadtteilmuseum Weberstube Nowawes bekannte Gebäude in der Karl-Liebknecht-Straße 23 wurde 1751 bis 1752 im Auftrag von König Friedrich II. (1712-1786) erbaut. Das Bauwerk ist eines von ursprünglich 210 Kolonistenhäusern im alten Nowawes und diente als Refugium für Weber aus Böhmen, die als Glaubensflüchtlinge nach Potsdam kamen. 1760 wurde das Haus durch eine königliche Schenkung dem böhmischen Weber Wentzel Sowtcheck übereignet.

Das Webermuseum, wie es sich heute darstellt, hat im Laufe der Jahre viele Umbauten erfahren. Zwischen 1995 und 1996 wurden im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde umfassende Restaurierungen durchgeführt. Hierbei legte man großen Wert auf die Verwendung zeitgetreuer Materialien und Techniken, wodurch dieses Projekt eine Vorbildfunktion für die Instandsetzung anderer Weberhäuser im heutigen Babelsberg einnahm. Die äußere Hülle des Kolonistenhauses wurde aus Mitteln des Städtebaulichen Denkmalschutzes aufbereitet.

Während der Dachboden des Gebäudes heute vom 1992 gegründeten Jugendtreff „Sprözl“ genutzt wird, befindet sich in der linken Haushälfte der Fair Trade Laden „Solidario“ der Babelsberger Kirchengemeinde. Das Bauwerk dient seit 1999 als Stadtteilmuseum, wobei hier nicht nur die Geschichte und Entwicklung der beiden Dörfer Neuendorf und Nowawes dargestellt wird, sondern auch das Leben und Wirken der Weber und Spinner.

Kulturhaus Babelsberg, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Das Kulturhaus Babelsberg befindet sich im ehemaligen Rathaus Babelsberg und stellt eines der kulturellen Zentren der Landeshauptstadt Potsdam dar. Das Gebäude wurde 1899 von Otto Kerwin im Stil der märkischen Backsteingotik erbaut und sollte als Gemeindehaus für die Orte Nowawes und Neuendorf dienen. Der achteckige Uhrenturm prägt das Stadtbild bis heute. Mit der Erteilung des Stadtrechtes 1924 entstand die Stadt Nowawes, und das Gemeindehaus wurde zum Rathaus. 1938 wurde Nowawes in Babelsberg umbenannt.1939 folgte die Eingemeindung in die Stadt Potsdam, wodurch das Rathaus Babelsberg, zumindest dem Namen nach, gerade einmal für ein Jahr bestand.

Teile des Gebäudes wurden während des Zweiten Weltkrieges als Reservelazarett genutzt. In den 1950er-Jahren wurde das ehemalige Rathaus zum Klubhaus Babelsberg und entwickelte sich seither zu einem Kulturzentrum. Die Wiedervereinigung Deutschlands brachte auch Neuerungen für das Gebäude mit sich. Ab Anfang der 1990er Jahre wurden umfangreiche Rekonstruktionsarbeiten durchgeführt, um das Kulturhaus Babelsberg in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Seit 2005 ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Träger des Hauses. Dank der Sanierungsarbeiten im Jahre 2010 ist das Gebäude heute barrierefrei zugänglich.

Obwohl die Raumgrößen im Kulturhaus eher kleinere Events zulassen, werden Besuchern aller Altersgruppen umfangreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung angeboten. Zum Angebot der AWO und verschiedener Vereine zählen unter anderem Kleinkunstprogramme, Puppentheater, Konzerte und Ausstellungen.

Kunst- und Kulturquartier Schiffbauergasse

Das Gebäude in der Schiffbauergasse fällt sofort ins Auge. Die großen Glasfronten im Dachgeschoss machen den sonst klassischen Klinkerbau zu einem architektonisch modernen Highlight. Er beherbergt heute den Hauptsitz der Bundesstiftung Baukultur, deren Arbeit der Wechselwirkung von Bau, Umwelt und Mensch gilt.

Das Gebäude in der Schiffbauergasse 3, auch bekannt als „Rote Villa“, wurde 1905 als Kleiderkammer für Uniformen der ehemaligen Kaserne des Leibgarde-Husaren-Regiments errichtet. Nach 1945 wurde es von einem Funk- und Logistikbataillon des Sowjetischen Geheimdienstes KGB genutzt. Ab Mitte der 1990er-Jahre saß hier ein Teil der Intendanz des Hans Otto Theaters, bis das Gebäude schließlich von der Bundesregierung als Sitz der Bundesstiftung Baukultur ausgewählt wurde. Nach einem Architekturwettbewerb wurde das Haus 2009/10 umfangreich saniert, umgebaut und um ein Stockwerk erweitert.

1856 wurde die Freundsche Gasanlage in der Schiffbauergasse gegründet, um die Stadt Potsdam mit Teer, Koks und Gas zu versorgen. Nach Plänen des Architekten Karl Gottfried Pust wurde 1953/55 ein neues Gebäude im Stil der 1930er-Jahre-Industriekultur errichtet. Dieser Koksseparator ist eine verklinkerte Stahlkonstruktion im neo-klassizistischen Stil direkt am Ufer des Tiefen Sees. Bei der Rohgasherstellung aus Kohle ist Koks ein Abfallprodukt, das zerkleinert und separiert werden muss, um es als Brennstoff nutzen zu können. Verschiedene Koksgrößen konnten im Koksseparator hergestellt und auf Lastkähne oder Transporter gefüllt werden. Mehr als 134 Jahre lang bis 1990 wurden in der Schiffbauergasse ununterbrochen Teer, Koks sowie Gas produziert und dadurch sowohl der Boden als auch das Grundwasser mit Schadstoffen belastet. 2001 begannen der Rückbau des Gaswerkes und die Schadstoffsanierung. Heute wird das entkernte Gebäude für Büroräume genutzt und bietet eine wunderbare Aussicht auf den Tiefen See und den Babelsberger Park.

Die im neoklassizistischen Stil gestaltete Maschinenhalle wurde 1956 von Karl Gottfried Pust in der Schiffbauergasse erbaut. Als Teil der damaligen Gasanstalt diente die Maschinenhalle als Betriebsschlosserei. Nach der späteren Umwandlung zum VEB Energiekombinat war das fein gegliederte Gebäude bis 1990 Teil des Gaswerks, in dem Gas, Koks und Teer produziert wurden. Seit 1998 hat in der Maschinenhalle die fabrik Potsdam e. V. ihren Sitz – ein Zentrum für moderne Tanz- und Bewegungskunst und ein wichtiger Veranstaltungsort für die Landeshauptstadt.

Zwischen Waschhaus, Hans Otto Theater und fabrik befindet sich das sogenannte Offizze – ein ehemaliges Inspektorenhaus und ein Relikt preußischer Industriekultur und Baukunst. Carl Hampe plante 1840 eine Garnisons-Wäscherei mit einer charakteristischen gelben bzw. gelb-roten Backsteinfassade. 1882 wurde die Königliche Garnisons-Dampf-Wäscherei erschlossen, weswegen das heutige Offizze umfunktioniert werden konnte. Das preußische Bauwerk fand fortan als Inspektorenhaus seine Nutzung. Das Offizze wurde in den letzten Jahren aufwendig saniert und beherbergt heute Büroräume.

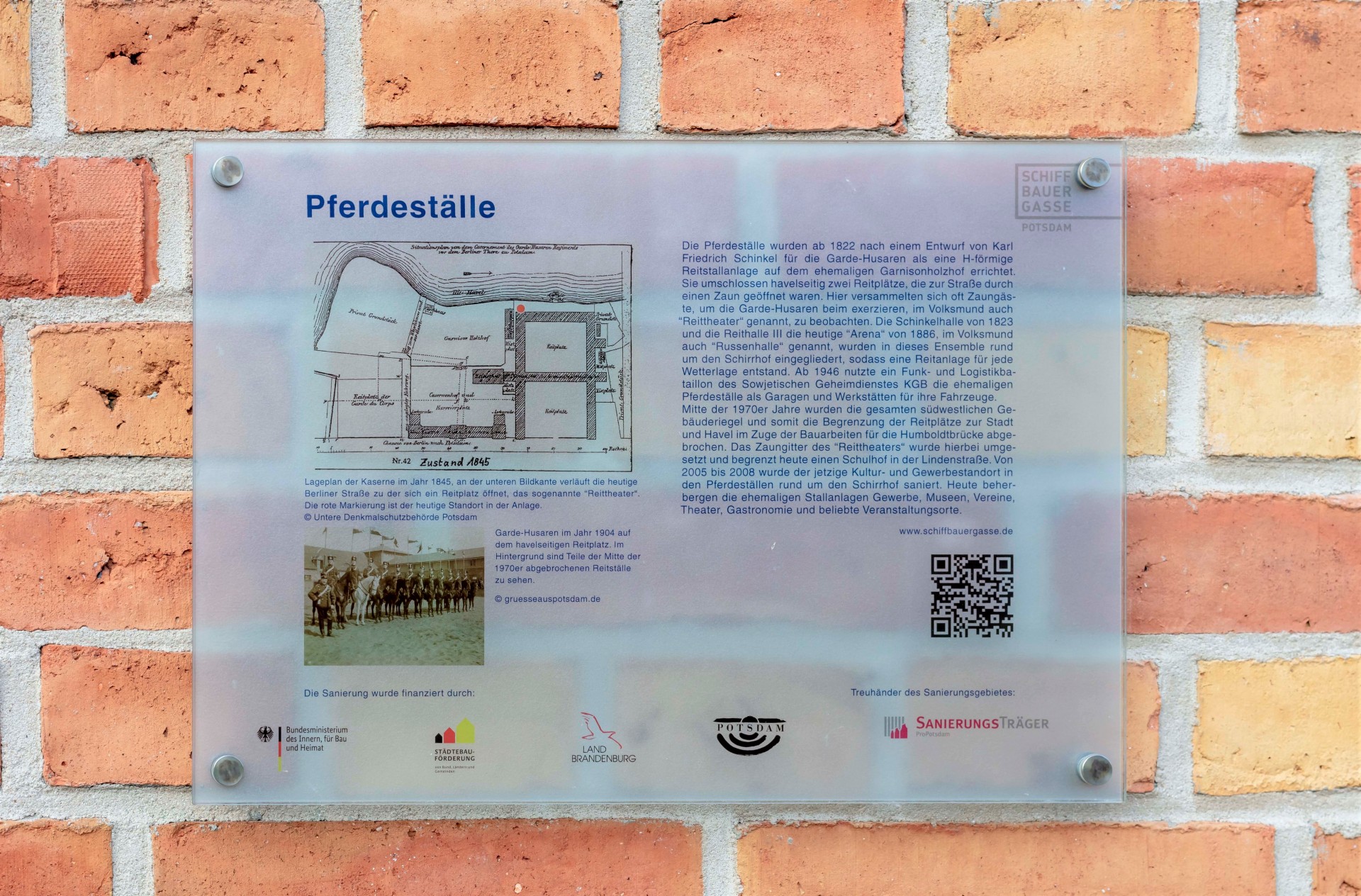

Auf der Basis von Plänen Karl Friedrich Schinkels wurden 1822 die Pferdeställe am Schirrhof errichtet. Als Baugrund für die Anlage der Garde-Husaren wurde der frühere Holzhof der Garnison gewählt. Das Bauwerk hatte einen Grundriss in H-Form und verfügte über zwei große Reitplätze, von denen einer auf der Havelseite abgeschlossen wurde und nicht einsehbar war. Der Zweite war durch einen Zaun mit schmiedeeisernen Gittern begrenzt und wurde mit einem schmuckvollen Tor verschlossen. Da dieser Teil von der Straße aus einsehbar war, versammelten sich hier viele Schaulustige, um den Kavalleristen beim Exerzieren zuzusehen. Leicht spöttisch wurden diese Übungsstunden im Volksmund als „Reittheater“ bezeichnet. Die Reitstallanlagen wurden weiter ergänzt, wodurch 1823 die Schinkelhalle und 1886 die Reithalle III – heute als Arena bekannt – dazu kamen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Reitställe zunächst durch die sowjetische Armee genutzt, dienten dann aber von 1946 bis 1994 dem sowjetischen Geheimdienst als Werkstätten und Garagen. Im Zuge der Bauarbeiten für die Humboldtbrücke wurden 1976 große Teile der südlichen Reitställe abgerissen. Das schmiedeeiserne Tor ist heute Teil des Zauns für den Schulhof der Voltaire-Gesamtschule in der Lindenstraße. Zwischen 2005 und 2008 wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten an den verbliebenen Bauwerken durchgeführt. Heute befinden sich hier neben Restaurants und Vereinen unter anderem auch das Museum Fluxus+ sowie das T-Werk.

Die Reithalle IV – heute als Reithalle A bezeichnet – befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Holzhofes der preußischen Garnison. Das 1915 errichtete Gebäude war die jüngste von insgesamt vier Reithallen und gehörte zu einem Komplex von Hallen und Ställen der Garde-Husarenkaserne. Das Gebäude wurde nach Plänen von Robert Klingelhöffer, dem Baurat des Heeres-Bauamts II, im neoklassizistischen Stil erbaut, wobei sich die Form an der Schinkelhalle orientierte. Im Inneren der für damalige Verhältnisse sehr modernen Reithalle befand sich eine Reitbahn, die auf einer Länge von rund 26 Metern mit freitragenden Stahlbindern überspannt wurde. Im Eingangsbereich befand sich ein Kühlstall in dem die Tiere nach dem Training kontrolliert abgekühlt werden konnten. Das Bauwerk wurde vom deutschen Heer, der Reichswehr und der Wehrmacht genutzt, bis es schließlich ab 1946 dem KGB und später der NVA als Sporthalle diente. An der Reithalle A wurden von 2004 bis 2005 umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Heute ist hier das Kinder- und Jugendtheater des Hans Otto Theaters zu Hause.

Die denkmalgeschützte Schinkelhalle an der Schiffbauergasse ist ein geschichtsträchtiges Bauwerk im neoklassizistischen Stil und heute wichtiger Teil eines vitalen Kulturstandorts. Die Schinkelhalle wurde als große Reithalle geplant und erbaut. Es entstand eine H-förmige, imposante Reitstallanlage für die Garde-Husaren, damit diese auch bei schlechtem Wetter trainieren konnten. Mitte der 1960er-Jahre zog dort das Logistik-Bataillon des KGB ein und nutzte die Schinkelhalle als Werkstatt und Abstellfläche für LKW und Schützenpanzer, was ebenfalls seine Spuren hinterließ. Mit der Erschließung der Humboldtbrücke in den 1970er-Jahren musste ein Großteil der Reitanlage entfernt werden. 2004 wurde die Schinkelhalle schließlich denkmalgerecht saniert.

Ihren Namen verdankt die Halle ihrem Baumeister Karl Friedrich Schinkel, nach dessen Entwürfen sie 1823 errichtet wurde. Das Gebäude verfügt über ein auffallendes Dachstuhlhängewerk aus massivem Kiefernholz und einen großen Saal ohne Mittelpfosten, der damals optimale Reitbedingungen ermöglichte und der Schinkelhalle heute noch besonderes Flair verleiht. Die Schinkelhalle wird heute als Veranstaltungsort genutzt.

In der Berliner Vorstadt nahe dem Ufer des Tiefen Sees befindet das Potsdamer Waschhaus. Es wurde von 1880 bis 1882 erbaut und diente als Dampfwäscherei für die königliche Garnison. Die Pläne für die Anlage wurden von Garnison-Bauinspektor Bohm und Baurat Bernhardt erstellt. Stilistisch ist das Gebäude mit der Backsteinfassade und dem schmuckvoll gestalteten Schornstein in die gründerzeitliche Architektur einzuordnen. Bis 1919 wurden hier in den großen Kesseln die Textilien der kaiserlichen Armee gewaschen. Anschließend fungierte sie als Großwäscherei für die Reichswehr, 1934 für die Wehrmacht und ab 1945 für den KGB. 1961 wurde das Waschhaus in den VEB Rewatex eingebunden. Erst ein Brand 1988 setzte das Gebäude außer Betrieb. Das Waschhaus entwickelte sich seit 1991, nachdem es von der Freien Kulturszene entdeckt worden war, zu einem der Kultur- und Kunstzentren Potsdams und ist heute als solches auch überregional etabliert. In dem 2008 sanierten Bauwerk werden diverse Veranstaltungen wie z. B. Poetry-Slams, Konzerte, Lesungen und Kabarettvorführungen angeboten – eine Bandbreite, die nicht zuletzt durch den kreativen Austausch zwischen Künstlern, Kulturträgern und unterschiedlichen Einrichtungen ermöglicht wird

Zichorienmühle in der Schiffbauergasse, Foto: PMSG/ André Stiebitz

Als letztes erhaltenes Bauwerk ihrer Art in der Berliner Vorstadt steht die Zichorienmühle in der Schiffbauergasse am Ufer des Tiefen Sees. Sie fand erstmals 1799 als “Knochenhauer´sche Zichorien-Fabrique“ Erwähnung und wurde zur Produktion von Kaffee-Ersatz aus den Wurzeln der Wegwarte (Zichorie) genutzt. Dieser Mocca-Faux – umgangssprachlich auch besser bekannt als Muckefuck – sollte als gesündere und vor allem günstigere Alternative zum hoch besteuerten Bohnenkaffe dem preußischen Hof ein Monopol auf den landesweiten Konsum von Kaffee sichern. Obwohl sich das Produkt großer Beliebtheit erfreute, wurde die Produktion in der Mühle schon 1813 beendet. Bereits 1838 wurden die Mühlenflügel entfernt, was dem Gebäude seine noch heute charakteristische Form verlieh. Auf Wunsch von König Friedrich Wilhelm IV. erfolgte 1859 eine Aufstockung des Mühlenturms durch Ludwig Ferdinand Hesse. Gleichzeitig wurde der Turm mit einem Zinnenkranz ergänzt. Anschließend wurde das Bauwerk von einem Dachpappenfabrikanten erworben, der 1860 das Wohnhaus mit seinem Staffelgiebel, Bohlenbinderdach und Fenstern mit Rundbogen anbaute. Gleichzeitig wurde in der ersten Etage der Mühle ein Salon eingerichtet sowie ein Erkerfenster mit Balkon angefügt. 1908 wurde das Gebäude von der städtischen Gasanstalt übernommen. Das Wohnhaus diente den Angestellten als Unterkunft. Die Gasanstalt wurde nach 1945 verstaatlicht und dem späteren Energiekombinat zugeordnet, das bis 1990 bestand. Das Gebäude wurde durch die früheren Angestellten der Gaswerke bis 2000 weiterhin als Wohnhaus genutzt, was den Erhalt der Zichorienmühle unterstützte. Bis 2006 dauerten die denkmalgerechten Sanierungsarbeiten an. Heute befindet sich in der Zichorienmühle das italienische Restaurant „Il Teatro“, dessen Außenanlagen einen prachtvollen Blick auf den Tiefen See und den Babelsberger Park ermöglichen.

Potsdamer Vororte

Auf den Fundamenten des ehemaligen Amtshauses Fahrland, das Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg erwähnt, steht heute ein Kindergarten. Im 12. Jahrhundert errichtete man an dieser Stelle, damals auf einer Insel gelegen, das Schloss Vorland. Dieser Name tauchte erstmals in einer Urkunde aus dem Jahre 1197 auf und veränderte sich zum Ende des 15. Jahrhunderts in Vareland, Fareland und letztlich zu Fahrland. Um 1450 residierte hier das Adelsgeschlecht von Stechow, dem zahlreiche Dörfer in der Mark Brandenburg gehörten. Die Familie verkaufte 1693 ihren Fahrländer Besitz für 50.000 Reichstaler an Kurfürst Friedrich III. (1657-1713), den späteren König Friedrich I. Dieser ließ das Schloss abtragen und ein „neues Lusthaus von zwei Etagen mit sieben Logamenten“ errichten, das zugleich als Amtshaus dienen sollte. Im Zuge der preußischen Kreisreform 1872 wurde das königlich-preußische Domänenamt Fahrland aufgelöst und die Amtsverwaltung nach Potsdam verlegt. Das Gebäude diente fortan als Wohnhaus. 1929 wurde es aufgrund seines desolaten Zustands abgerissen und durch den heutigen massiven zweistöckigen Bau ersetzt. Nach 1945 beherbergte das Gebäude Flüchtlinge, ab Anfang der 1950er-Jahre waren im Obergeschoss eine Grundschule und im Erdgeschoss ein Kindergarten untergebracht. Bis heute befindet sich in dem 1998/99 umfassend sanierten Gebäude ein Kindergarten.

Die prächtige Ausstattung der Kirche, wie sie der Besucher heute vorfindet, geht auf ihren Zustand im 17. Jahrhundert zurück. Hans Georg III. von Ribbeck, der Patronatsherr von Groß Glienicke und Dechant des Brandenburger Domstifts, ließ den mittelalterlichen Saalbau mit niedriger Holzbalkendecke ab 1679 umbauen. Der Kirchenraum wurde verkleinert, ein Vorraum geschaffen und die Holzbalkendecke durch ein stuckiertes Spiegelgewölbe mit Gottessymbol und Engelsdarstellungen ersetzt. Zudem bekam die Kirche ihr heutiges Dach nebst Türmchen. Als eine Besonderheit, die auf diese Zeit zurückgeht, gilt das Taufbecken mit seinen feinen Schnitzereien, die Blumen und Früchte darstellen, und einer krönenden Haube, auf der mit Blattgold überzogene Tulpen zu sehen sind.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurde die Kirche umfangreich restauriert. 2018 wurde der dicke Betonaußenputz aus den 1980er Jahren, der Risse gebildet und zu Feuchtigkeitsproblemen in der Kirchenwand geführt hatte, vollständig entfernt. Somit wurde das mittelalterliche Erscheinungsbild wieder sichtbar.

Auch der Innenraum wurde umfangreich restauriert, alle Ausstattungsgenstände, die zumeist grau überstrichen waren, bekamen ihr ursprüngliches Erscheinungsbild zurück. So strahlt heute das reich verzierte Interieur, etwa der Altar, das Taufbecken und die Kanzel wieder in seiner ursprünglich, bunten Farbigkeit.

Eine Besonderheit der Dorfkirche ist die absolut exakte Ausrichtung der Altarseite nach Osten. Auch andere Dorfkirchen sind wegen der christlichen Vorstellung, dass das Heil aus dieser Himmelsrichtung kommt, nach Osten ausgerichtet, jedoch variiert das jeweils um ein paar Grad.

Die Kirche mit freistehendem Campanile im italienischen Architekturstil entstand 1842/43 auf Wunsch König Friedrich Wilhelms IV. nach ersten Entwürfen von Ludwig Persius. Friedrich August Stüler wurde mit dem weiteren Entwurf und der Ausführung beauftragt. Es entstand ein schlichter Saalbau, dessen Ecken turmähnliche Ziborien mit Apostelstatuetten bekrönen.

Der Orgelprospekt entstammt dem Jahr 1856. Das aus zwölf Registern bestehende Orgelwerk der Traditionsfirma Schuke wurde 1978 erbaut. Eisenkunstgussreliefs aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhundert und drei barocke Epitaphien sind zu sehen, darunter jener des Gelehrten und Hofnarren des Soldatenkönigs, Jakob Paul v. Gundling, der in einem Weinfass bestattet worden sein soll.

Der Dorfkirche vorgelagert ist eine Arkadenhalle, an deren Nordseite sich der 34 Meter hohe Campanile mit der ältesten Bronzeglocke Potsdams aus dem 14. Jahrhundert befindet.

Hinter der Dorfkirche liegt der wohl berühmteste Potsdamer Friedhof, der bereits 1599 angelegt wurde. Über den Bornstedter Friedhof berichtete schon Theodor Fontane. Er prägte den berühmten Satz „Was in Sanssouci stirbt, das wird in Bornstedt begraben“.

Und so haben hier viele Hofbeamte und königliche Hofgärtner, wie die Familie Sello, ihre letzte Ruhestätte gefunden. Auch die Gräber des Landschaftsgärtners Peter Joseph Lenné sowie der Architekten Ludwig Persius und Ferdinand von Arnim befinden sich auf dem Friedhof.

Kirche und Friedhof von Bornstedt sind Teil des UNESCO-Welterbes.

Das Lepsiushaus befindet sich am östlichen Hang des Pfingstberges und ist heute insbesondere als Wirkungsstätte des Menschenrechtlers und Theologen Johannes Lepsius bekannt. Der älteste Teil des Gebäudes ist der Weinkeller aus dem Jahr 1772 und stammt aus einer Zeit, als ein Diener König Friedrich II. hier einen Weinberg versorgte. Das Haus durchlebte über die Zeit viele Um- und Ausbaumaßnahmen. So wurde es etwa 100 Jahre später in eine Villa im italienischen Stil umgestaltet, wobei es nach kurzer Zeit in den Besitz der Hohenzollern kam. Von 1907 bis 1925 lebte Johannes Lepsius mit seiner Familie in der Villa. 1916 verschickte er von hier aus mehr als 20.000 Kopien seines „Berichts über die Lage des Armenischen Volkes in der Türkei" unter anderem an Politiker und kirchliche Würdenträger in ganz Deutschland. Da die Reichsregierung bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Stillschweigen bezüglich des Völkermordes an den Armeniern angeordnet hatte, wurde Lepsius´ Bericht sofort von der Zensur verboten.

Das Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Roten Armee genutzt und war Bestandteil des sowjetischen Militärstädtchens Nr. 7. Nach dem Abzug der Roten Armee befand sich die Villa in einem ausgesprochen schlechten Zustand. Durch die Initiative des Fördervereins Lepsiushaus konnte das Gebäude mit umfangreichen staatlichen Förderungen und privaten Spenden denkmalgerecht saniert werden und ist heute für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Lepsiushaus befindet sich im Besitz der Stiftung preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und beinhaltet eine Bibliothek, ein Archiv sowie eine Ausstellung zum Leben und Wirken von Johannes Lepsius.

Bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es lediglich eine Fähre an der Stelle der heutigen Persiusbrücke. Mit Erlaubnis des Großen Kurfürsten ließ 1682 der Fährmann Phillip Ferdinand Müller auf eigene Kosten eine Brücke aus Holz über den Zusammenfluss von Weißem See und Lehnitzsee errichten. Der Fährmann erhob nun Brückenzoll anstelle des Fährgelds. Nach 150 Jahren und dem Bau einer neuen Chaussee nach Norden lohnte sich das Geschäft für die Nachfahren Müllers nicht mehr. König Friedrich Wilhelm IV. übernahm die Brücke 1843 mit allen Rechten und Pflichten und ließ die Holzbrücke durch eine Brücke aus massiven Steinen ersetzen. Das mit vier Bögen konstruierte Bauwerk wurde nach einem Entwurf des Baurats Ludwig Persius errichtet und verfügte daneben über eine Zugbrücke für den Schiffsverkehr. Auf dem nördlichen Brückenpfeiler befand sich ein Aufbau in Form eines Turmes. Am südlichen Ende der Brücke stand das Familienhaus des Fährmanns. Dieses wurde auf Geheiß des Königs umgebaut, sodass es einer Burg im normannischen Stil entsprach. Im Jahr 1905 wurde die Zugbrücke abgerissen.

Während des Zweiten Weltkrieges erlitten die Brücke und das Gutshaus schwere Schäden. Im Zuge ihrer Wiederherstellung wurde das inzwischen zu kleine Brückentor entfernt. In den nächsten Dekaden erhöhte sich die Belastung der Brücke durch den zunehmenden Verkehr weiter, sodass von 2001 bis 2003 ein kompletter Neubau erfolgte. In ihrer heutigen Konstruktion aus Spannbeton misst die Brücke 52 Meter Länge. Zwei Aussichtskanzeln zu jeder Seite der Nedlitzer Nordbrücke laden die Passanten zum Verweilen an der schönen Seenlandschaft ein.

Im 14. Jahrhundert fand das frühere Rittergut Sacrow erstmalig Erwähnung. Ludwig Graf von Hordt, ein schwedisch-preußischer General, erwarb 1764 die südliche Landspitze der Sacrower Halbinsel am Jungfernsee und ließ hier 1773 ein Herrenhaus mit großer Gartenlage errichten. Heinrich Karl de la Motte Fouqué, damaliger Domherr von Brandenburg, erwarb das Gut sechs Jahre später und nutzte es als Wohnsitz. Bis 1840 gab es häufig wechselnde Eigentümer des Gebietes, bis es schließlich in den Besitz von König Friedrich Wilhelm IV. gelangte. Ludwig Persius errichtete in dessen Auftrag die Heilandskirche und erweiterte das Herrenhaus. Eine Überarbeitung des Parks erfolgte durch Peter Joseph Lenné. Zentraler Aspekt hierbei war es, Sichtachsen zu den Schlössern in Babelsberg, auf der Pfaueninsel und in Glienicke zu schaffen. Obwohl der König hier nie residierte, wurde das Bauwerk aufgrund seiner baulichen Ausrichtung seither als Schloss bezeichnet. Die Geschichte des Schlosses ist lückenhaft bis das Gut 1938 vom preußischen Generalforstmeister übernommen wurde.

Das an der innerdeutschen Grenze gelegene Gebiet ging in den Besitz der DDR über und wurde für einige Zeit als Waisenhaus und als Erholungsheim für die Verfolgten des Naziregimes (VdN) genutzt. In den 1960er Jahren richteten die Zoll- und Grenzbehörden der DDR im Schloss Sacrow eine Ausbildungsstätte für Spürhunde ein. Der Park wurde durch die Errichtung von Garagen und Hundezwingern sowie den Nachbau einer typischen Grenzübergangsstelle zu Trainingszwecken völlig entstellt.

Kirche, Schloss und Park gehören zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und zählen seit 1992 zum UNESCO-Welterbe Die Pflege der rund 24,5 Hektar großen Parkanlage wurde nach 1994 wieder aufgenommen.

Der Park steht heute Besuchern kostenfrei zur Besichtigung offen. Das Erdgeschoss des Schlosses sowie die früheren Wohnräume stehen für Empfänge und Hochzeiten zur Verfügung. Die Kirche wird wieder im ursprünglichen Sinne genutzt.

Rund 12 Kilometer nördlich von Potsdam befinden sich Schloss und Park Marquardt. Die Geschichte des früheren Herren- und Gutssitzes ist seit der erstmaligen Nennung des Ortes Skoryn (dt. Schorin) 1313 bis in die heutige Zeit durchgehend belegt. Um 1704 wurde das Dorf nach dem damaligen Besitzer Marquardt Ludwig von Printzen umbenannt. Die Gestaltung des Gebietes als Landschaftspark im englischen Stil erfolgte 1795, wobei 1823 eine erneute Umgestaltung des Parks nach Plänen von Peter Joseph Lennés vorgenommen wurde. Die im Park befindliche Dorfkirche ist bereits 1733 erbaut worden, wurde aber aufgrund ihres desolaten Zustandes in den Jahren 1900/1901 durch einen Neubau aus Backsteinen im neugotischen Stil ersetzt.

Von 1879 bis 1880 errichtete der neue Eigentümer des Schlosses Carl Meyer, Vertreter der Firma Krupp in Berlin, einen zweigeschossigen Neubau. Sein neobarockes Erscheinungsbild wurde dem Schloss 1912 durch die An- und Umbaumaßnahmen des damaligen Gutsherren Dr. Louis Ravené verliehen. Schloss und Park wurden 1932 durch die Hotelgruppe Kempinski gepachtet und entwickelten sich infolgedessen zu einem Besuchermagneten, insbesondere für Berliner Gäste. Während des Zweiten Weltkrieges erfuhr das Schloss eine Umnutzung als Reservelazarett. In den folgenden Dekaden wurde das Gebäude für unterschiedliche Zwecke verwendet. Heute stehen Schloss und Park Marquardt unter Denkmalschutz und werden aufgrund der malerischen Lage am Schlänitzsee nicht nur für Feiern, Seminare und Hochzeiten genutzt, sondern dienen auch immer wieder als szenischer Hintergrund für Film- und Fotoaufnahmen.

Die Dorfkirche von Fahrland wurde 1709 unter der Schirmherrschaft von König Friedrich I. in großen Teilen neu errichtet. In das Gebäude wurden die Überreste eines Vorgängerbaus aus dem Mittelalter integriert. Das zeigen die im Kircheninneren erkennbaren Feldsteine im Sockel des Turms und die äußere Wand des Ostgiebels, an der noch Blendöffnungen von fünf unterschiedlich großen Fenstern im gotischen Stil erkennbar sind. 1740 erfolgte die Aufstockung des Kirchturmes. Das Fachwerk wurde anschließend mit einem Anstrich in Ockerfarbe versehen, um hierdurch einen soliden Putzbau zu imitieren. Schließlich erhielt der Turm 1774 ein mit Ziegeln gedecktes Zeltdach, welches bis heute ein Charakteristikum des Bauwerkes ist. Im gleichen Jahr wurde der Fachwerkbau mit einer äußeren Verblendung aus Ziegelmauerwerk und Putz versehen.

Verkündigung und Lobgesang, diese beiden Aspekte standen für Friedrich I. im Fokus der Innenraumgestaltung. Obwohl das Kircheninnere eher einfach gehalten wurde, verdeutlichen die spätbarocke Kanzel und die im frühklassizistischen Stil gehaltene Orgel den Zweck, den der Patron dem Bauwerk zugedacht hatte. In den Jahren 1930 und 1931 wurden umfassende Sanierungsarbeiten an der Dorfkirche durchgeführt. Die Kosten hierfür wurden größtenteils von dem Berliner Industriellen Carl Friedrich von Siemens übernommen, der zu dieser Zeit neu in Fahrland lebte. Vier mit Plastiken und Inschriften versehene Grabsteine aus den Jahren 1743, 1750, 1752 und 1844 wurden nach den Arbeiten außen an der Südwand des Bauwerkes positioniert.

Zwei große Linden standen damals am Eingang zum alten Pfarrhaus. Heute stehen sie allein, da das ursprünglich an der Straße gelegene Gebäude bereits 1844 abgerissen worden ist. Ein Backsteinbau im märkischen Stil diente später als neues Pfarrhaus.